宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

<お電話での相談受付時間>

平日 午前9時30分~午後0時20分

午後1時20分から午後5時15分まで

メールでは24時間受付

裁判官はどのように判断しているのか?

令和元年7月6日(土)

こんにちは。

神坪浩喜です。

私の2冊目の本「本当に怖いセクハラ・パワハラ問題」(労働調査会)

https://www.chosakai.co.jp/publications/22649/

に関して、法学館憲法研究所(伊藤真所長)のホームページに私の寄稿文が掲載されました。

http://www.jicl.jp/hitokoto/index.html

ハラスメントの怖さをコンパクトにまとめてみましたので、よろしければ、ご覧になってみてくださいね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さて、裁判官は、裁判において判決を下しますが、裁判官は、どのような思考過程を経て、判断をくだすと思いますか?

貸金請求や損害賠償請求といった民事訴訟の場合、原告が求める貸金請求権や損害賠償請求権といった権利の存否が、が審理され、判断されることになりますが、裁判官は、どのような思考過程を経て、権利の有無を判断するのでしょうか?

「法的三段論法」と呼ばれる、判断手法があります。

大前提である「法令」に、小前提である「事実」をあてはめて、権利があるかどうかの「結論」を出すというものですね。

権利が、どういう場合に発生するかは、法律に定めがあって、法律が要件とした一定の事実があるときに、その効果として権利が発生するとされています。

要件→効果

要件とされた事実がある→効果として権利発生

例えば、損害賠償請求権については、

民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定していますが、

損害賠償請求権という権利が発生するためには

・相手が故意または過失があったこと

・相手のそのような行為で、自分に損害が発生したこと

という要件となる事実をみたす必要があるのです。

そこで、例えば、自分のバイオリンを友人Yに貸していたところ、Yが壊してしまったことについて、裁判で、バイオリンの損害賠償請求権があることをいいたい原告は、

・具体的なこの事件において、被告に過失(落ち度)があったこと

(例えば、Yがうっかりしていたため落とすことになったこと)

・被告の行為によって損害が発生したこと

(被告Yがバイオリンを床に落としてしまったこと、そのためにバイオリンが壊れてしまったこと、バイオリンの修理代は○○万円すること)

を主張します。

これに対して、被告側で、権利を争う場合には、

・自分に落ち度はなかったこと(走ってきたAにつきとばされて、手に持っていたバイオリンをはじき飛ばされた)

等を主張していきます。

裁判官は、大前提となる適用法令を解釈し(法令解釈)、

法律が要件とした事実が、この事件において認められるかどうかを認定し(事実認定)

権利があるかどうかを判断します。

「法律」+「事実」 → 「権利」

こうきくと、コインをいれて、ボタンを押せば、ガタッと缶コーヒーがでてくる自動販売機のように、裁判も、事実を入力して、それが法律が要件とした事実ということであれば、自動的に権利の有無がポンとでてくるような「機械」のように思えるかも知れませんね。

それなら、裁判官の仕事はAI(人工知能)にとってかわられる??

いえ、いえ、そうはならないでしょう。

適用する法がどうかという法解釈の問題も必要かつ微妙なところがありますし、要件とされた事実が認定できるかも微妙なこと多く、難しいものなのです。

裁判官は、根底には、この具体的紛争をどのように解決するのが、公平で正義に叶うのかを考えながら、裁判官は判断をしているものなのです。

裁判官、その人の価値観や人間性を前提に、具体的に妥当な解決を求めて判断しているのです。

「現代法学入門」(有斐閣)で、民法学者の加藤一郎先生は、裁判官の判決を出す思考過程について、次のように言っています。

=========================

裁判官は、まず事件の具体的事実関係のなかから、それに即した具体的に妥当な結論をみいだそうと努め、つぎに、そこから得られた結論を、法規からの理由づけによって正当化しようとする。

その場合に、法規はけっして文字そのままの固定的なものではなく、裁判官は、結論の理由づけに適合するように、解釈によって法規を操作していく。

しかし、その結論の理由づけが、法の解釈から論理的にむりだと思われる場合には、裁判官は、最善と思われる結論を捨てて、次善の結論を求め、それについてさらに理由づけを試みることになる。

このように、結論と理由づけとの間の試行錯誤の過程を経て、裁判官の最終的判断が固まっていく。

しかし、それを判決文にあらわすときには、あたかも法規から自動的ないし必然的にその結論が導きだされたかのように、三段論法的な構成で記述されるのがふつうである。

それは、判決は法規から演繹的に導き出されるという、伝統的な考え方に従っているためであるが、それは同時に、唯一の正しい結論だということで、判決に権威をもたせようとすることにもなるだろう。

現代法学入門 伊藤正己・加藤一郎編 (有斐閣)

==================================

え!結論が先なの!と驚かれた方もいるのではないでしょうか。

裁判官は、裁判で出された事実関係から、「この事案ではこういう結論がいいだろう」と具体的に妥当な結論を先に出しておいて、それに法規からの理由付けができないかを試みて、それができれば、法規から自動的にその結論が導き出されたかのように判決文を整えるということなんですね。

大前提(法令)、小前提(事実)、結論(判断)と自動的に結論がでるわけではなく、まず、目の前にあるこの具体的紛争事件を解決するために、どういう判断が妥当なのかを考える。

そして、法的三段論法を使った理由付けを行う。

言ってしまえば、結論が先で、理由が後ということです。

ただここで、注意してほしいのは、最初に出した結論を、絶対視しているわけではないということです。

最初に出した結論を固定せずに「とりあえずの結論」として、変更の余地を残しておいていることです。

そうしないと、最初に結論ありきで、妥当な判断にはならないでしょう。

自分が出した結論とは、反対の意見や証拠に対して、目をとざしてしたり、バイアスをかけて見てしまうと判断が歪んでしまいます。

妥当な結論とはなにかを考え続ける姿勢が大切だと思います。

「とりあえずの結論」を出しておいて、それで本当によいか、理由付けができるのかは、しっかり検証する。第三者の意見も聞く。

そして、もし間違っている、もっとよい結論があるとわかれば、柔軟に変更する。

私自身も、法律相談や事件対応をしているときは、現段階における事実関係から、「こうなるのではないかな」と「とりあえずの結論」を出しつつも、それは現段階におけるあくまで仮説であり、柔軟に変更する余地は残して、その仮説を検証するという考え方を意識していますよ。

なかなか難しいことですが、「とりあえずの結論」+「柔軟に変える」で

ものごとを客観的にみることができる気がしています。

この思考方法は、日常生活において、何かを判断する際にも、使えると思いますので、よろしければ、やってみてくださいね。

=========================

昨日、盛岡出張の帰りに、「花巻温泉バラ公園」に立ち寄りました。

最盛期は過ぎていたものの、いろいろな種類のバラが綺麗に咲いていて、実に見事でした。

一口にバラといっても、何十種類ものバラがあり、花の色もかたちも、香りもそれぞれでした。

大輪の見事なバラもあれば、小ぶりでかわいらしいバラもあります。

芳香剤のようなハッキリとした香りのバラもあれば、穏やかな優しい香りのバラもありました。

人もそれぞれ、いろいろな人がいますが、その人らしく咲けばいいのかも知れませんね。

それでは、また!

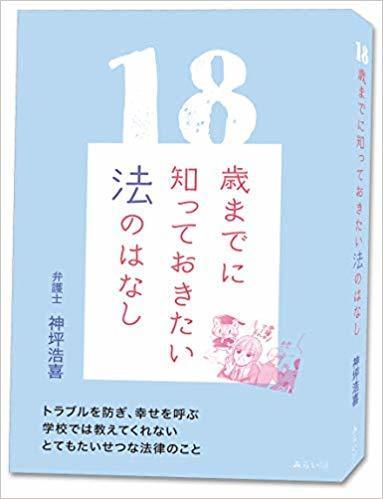

すらすらと一気に読めて面白いとご感想をいただいております。

「18歳までに知っておきたい法のはなし」(みらいパブリッシング)が、好評発売中です。

法を学ぶことは、社会を学ぶこと。いろいろな人がいて、さまざまな考えがある多様性をもつ現代において知っておきたい法の話を、ていねいに解説しました。

トラブルを防ぎ、幸せを呼ぶ、学校では教えてくれない、とてもたいせつな法律のこと。

楽天ブックスは、こちら

Amazonは、こちら

(目次)

はじめに

第1章 そもそも法って何?~いろいろな人がいる社会の中で幸せに生きる仕組み

1 法と幸せ

2 ルールはなぜ必要?

3 よいルールの条件とは?

4 正義って何?

コラム)桃太郎は正義の味方か?

第2章 僕たちは憲法のもとに生きている

1 民主主義と立憲主義のはなし

(1)民主主義って何?

(2)民主主義って多数決のこと?

(3)憲法は、国家を縛る~立憲主義

(4)表現の自由がない世界

(5) 民主主義と立憲主義-個人の尊厳をまもる

2 権力分立~権力の濫用を防ぐためのシステム

3 ジョン・ロックのはなし~国家、自然権、法の支配

4 国民主権って何?

(1)主権が国民にあるってどういうこと?

(2)18歳になったら選挙権行使!

5 基本的人権の尊重~憲法は人権のカタログ

第3章 裁判員になっても大丈夫?~刑事手続

1 弁護士はなぜ「悪い人」の弁護をするの?

2 逮捕されてしまった!その後どうなる?

3 犯罪と刑罰のはなし

(1)犯罪って何だろう?

(2)どんな刑罰があるのだろう?

(3)死刑制度について考えてみよう

(4)なぜ刑罰が必要なのだろう?~刑法の目的

4 刑事手続

(1)いきなり「刑務所行き」にはできない

(2)なぜ、被疑者、被告人には黙秘権があるの?

5 検察官の役割

6 弁護人の役割

7 無罪推定の原則~疑わしきは被告人の利益に

8 もしも君が裁判員に選ばれたら~裁判員として知っておきたいこと

(1)裁判員とは?

(2)裁判員になるまで

(3)裁判員として審理に立ち会う

証拠に基づく事実認定を行う

量刑~被告人に言い渡す刑をどうする?

第4章 大人になる前に知っておきたい契約・損害賠償のこと~契約、市民生活に関する法

1 契約って何?

2 どんな契約も守らないといけないの?

(ア)契約の拘束力にも例外がある

(イ)契約を解約できる場合

1)未成年者取消権

2)詐欺取消、強迫取消

3)債務不履行契約解除

4)合意解約

5)クーリングオフ

3 悪徳商法に騙されないために

1)ワンクリック詐欺

2)デート商法

3)マルチ商法

4 借金を返せなくなったらどうなる?

(1)お金を借りることの意味

(2)友達から「保証人」になってと頼まれたら

(3)もし借金に困ったら

5 働くときのルール ワークルール

(1)立場が弱い従業員を守るワークルール

(2)働く前に知っておきたいワークルール

1)労働時間

2)賃金

3)休暇

4)解雇のルール

(3)ブラック会社に気をつけよう

(4)セクハラ・パワハラで困ったら

6 損害賠償のはなし

(1)どんなときに損害賠償請求ができるのか?

(2)「損害の公平な分担」という考え方

第5章 交渉法を身につけよう!

1 交渉って何?

2 交渉のコツ

(1)準備が大切

(2)交渉の場で

①感情的にならずに冷静に伝える

②論理的に伝える

③相手の言い分をきく

④自分の言い分と相手の言い分とを整理する

⑤解決案を考える

第6章 トラブルに巻き込まれたら

1 弁護士に相談してみる

弁護士の探し方

いい弁護士の見分け方

2 調停というもめごと解決法もある

第7章 裁判所ってどんなところ?

1 裁判の役割

2 裁判傍聴に行ってみよう

3 裁判官という仕事

(1)裁判官の責任は重大

(2)裁判官ってどんな人?

(3)裁判官のやりがい、苦労

第8章 法的なものの見方・考え方を身につけよう!~大人の知的技能

1 主張(意見)に理由をつける

2 事実と意見を分ける

3 事実の中で、どういう事実が重要になるかを見極める

4 事実については、裏付ける証拠がないかを確認する。

5 論理的思考とは

おわりに

「個人の尊重」-何かを大切に思う気持ちに違いはないこと

法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。

お電話でのご予約はこちら

022-779-5431

相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで

メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。

借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。

※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。

※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。

※取扱い地域

仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域

無料法律相談のご予約

コラム

- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配

- 他人と比べないこと(R3.11.15)

- 生きがいについて(R2.11.23)

- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)

- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)

- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)

- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)

- こども六法(R1.9.24)

- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)

- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)

- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)

- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)

- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)

- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)

- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)

- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)

- 対人距離がわからない(H30.8.6)

- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)

- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)

- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)

- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)

- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)

- 自己開示の効用(H29.12.23)

- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)

- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)

- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)

- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)

- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)

- 3人のレンガ職人(H28.9.26)

- よく生きるために働くということ(H28.9.18)

- 弘前の桜(H27.5.8)

- 取引先破綻の商品引き上げについて

- ずっと運の悪い人はいませんよ。

- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)

- 複数のスポーク

(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)

- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)