宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

<お電話での相談受付時間>

平日 午前9時30分~午後0時20分

午後1時20分から午後5時15分まで

メールでは24時間受付

労働問題(職場のトラブルでお悩みの方へ)

会社が給料や残業代を支払ってくれない・・・

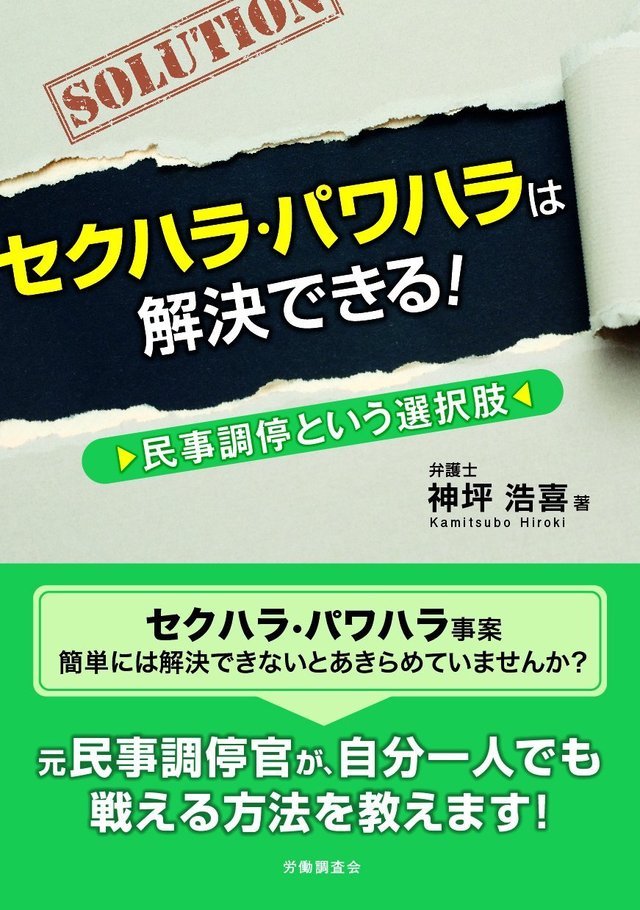

セクハラ、パワハラにあって困っている・・・

そんな職場の問題にお悩みの方は、あやめ法律事務所まで、お気軽にご相談ください。あやめ法律事務所では、これまで多くの労働関係の相談を行ってきました。

相談のご予約は、022−779−5431までお電話か、法律相談フォームでお申込みください。

法律相談フォームからのお申込みの場合、折り返しこちらからお電話を差し上げます。

なお、メールや電話での相談は、行っておりませんのでご了承ください。

あやめ法律事務所に労働問題の示談交渉・訴訟対応をご依頼されると

- 払ってもらえなかった賃金や未払い残業代を払ってもらえた。

- セクハラ、パワハラがおさまった。セクハラ、パワハラの慰謝料を請求することができた。

- 会社や相手と交渉するストレスから解放された。

- 弁護士がついてくれて心強かった。

・・・といった効果が期待できます。

労働問題(職場のトラブル)の弁護士費用のめやす(税込み)

着手金

| 示談交渉・調停 | 22万円 |

|---|---|

| 訴訟 | 33万円 |

報酬

| 報酬 | 経済的利益の10%程度 |

|---|

初回相談料は30分あたり5500円です。

分割払いのご相談も受け付けております。

労働問題の基礎知識

職場は、使用者と労働者とが協力しあいながら、生産活動を行う場所ですが、他方で、使用者と労働者の利害が対立するところでもあります。

その場合、使用者と労働者との経済的な力の差から、労働者が一方的に不当な労働条件を押しつけられ、正当な権利を主張できず泣き寝入りする例もあります。

「賃金や残業代が支払われない」「理由もないのに解雇された」「雇止めにあった」「セクハラにあった」「パワハラにあった」・・・・

こんなとき、労働者は一人でどうしたらいいのか悩むことになりがちです。

労働問題は、使用者と労働者が自主的な話し合いによって解決されることが多いのですが、明白な法律違反は、弁護士の力によって解決するほかありません。また、労働関係の法的知識が十分でなく、具体的な職場のトラブルをどう解決していいかわからないときもあるでしょう。

こんなとき、弁護士に法律相談をすれば、使用者との交渉も有効に進められます。

使用者にとっても、正しい法律知識を前提に労働者に対処し、労働者との健全な労使関係を確立することは、無用な労使間のトラブルを防止し、健全な企業運営をするために必要なことです。

使用者が、ふだんから弁護士に法律相談をいていれば、労働者とのトラブルを未然に防ぐことが期待できます。トラブルが生じたときも、弁護士に法律相談をすることで適切に対応することが可能になります。

職場のトラブルについても、あやめ法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

初回相談料は無料です。法律相談のご予約は、022−779−5431まで、お電話くださるか、メールを送信してください。

メールでの法律相談予約お申込みの場合は、ayame-law@mountain.ocn.ne.jp まで、お名前、携帯電話番号、「職場のトラブル」とご記入の上、メールを送信してください。折り返し、こちらからお電話を差し上げます。

未払残業代の請求について

セクハラ問題の会社の責任

セクハラは、職場環境を害しますし、被害者に心の傷を負わせてしまいます。

他方で、軽微なセクハラについて、いきなり解雇といった重い処分は、行為者にとって酷にすぎ、不当解雇となります。会社にとっては悩ましい問題ですね。

会社は、セクハラの予防や解決のために、どのような責任があるのでしょうか?

私は会社経営者ですが、従業員のA子さんから、上司のB主任から、体を触られる等セクハラを受けているので何とかしてほしいとの相談を受けました。

会社としては、どのように対応すればいいのでしょうか?

事実確認ができた場合には、行為者に、当該セクハラ行為に応じた処分を行う必要があります。

会社は、中立的な立場で、当事者双方から事情を聴取する等して事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実確認ができた場合には、行為者に、当該セクハラ行為に応じた処分を行う必要があります。

その際には、相談者・行為者のプライバシーに配慮し、被害者が相談したことのみで不利益な取り扱いにしないよう注意しなければなりません。

なおセクハラ予防の措置が整備されていなければ、厚労省指針に従って、直ちに整備した方がよいでしょう。

セクハラの問題が発生した場合、会社は、被害者に対しては、職場環境配慮義務違反、セクハラ行為者への処分が厳しければ、不当処分といった難しい問題に直面することになります。

つまり、被害者を守らなければ被害者に対して責任が生じ、事実誤認で行為者を処分したり、処分が厳しすぎれば行為者に対して責任が生じます。

会社は社員に対し、労働契約上の付随義務として、信義則上職場環境配慮義務、すなわち社員にとって働きやすい職場環境を保つように配慮すべき義務を負っています(判例)。社員個人の問題とすまされず、会社はセクハラを防止するための措置を十分とる必要があるのです。

この義務を果たす前提として、厚労省セクハラ指針をおさえておく必要があります。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、いわゆる

「男女雇用機会均等法」11条1項は、

「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

と定め、11条2項で、事業主が講ずべき措置に関して、厚労大臣が指針を定めるとしています。

この条項を受けて「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」=厚労省セクハラ指針が定められたのです。

厚労省セクハラ指針にそって対処をしていれば、職場環境配慮義務を果たしていると仮に裁判になっても判断される可能性が高いのですが、逆に、これを実施していないと職場環境配慮義務を果たしていない(=会社に責任あり)と認定されやすくなります。

指針は9項目が定められていますが、ポイントは以下の4つです。

- 会社のセクハラに対する方針、セクハラ行為者への厳正な対処の方針の明確化と

周知・啓発 - セクハラ相談窓口の設置

- セクハラへの迅速かつ適切な対応

- 相談者のプライバシー保護や不利益扱いの禁止

もし、会社にセクハラ防止規定、相談窓口がないのであれば、上記指針にそって、すぐ作成し、社員全員に周知しておいた方がいいでしょう。

どのような防止規定を作ればいいのかわからなければ、当事務所までお気軽にご相談ください

022-779-5431

セクハラ問題の会社の責任2

セクハラ相談を受けたあとの調査や処分について

セクハラの相談があれば、会社は、適正な手続きを通じた事実認定と必要な処分、環境整備をすみやかに行わなければなりません。

今回は、実際の調査、事実認定や処分のポイントについてお話しますね。

まずA子さんから聴き取りを行います。

聴き取りの際には、会社は中立公正な立場であること、相談者のプライバシーは保護されること、被害者が相談したことのみで不利益な取り扱いはなされないことを伝えて、安心して話をしてもらいます。被害者は、精神的に傷ついていることも多く、こうして会社に相談すること自体、勇気がいることですので、安心して話ができるように配慮することが必要です。

聞き取りのポイントは、事実確認です。

- 行為の態様-どんなことをしたのか?

- 行為者の職務上の地位-役職は何か?

- 行為者、被害者の年齢

- 婚姻歴の有無

- 両者のそれまでの関係-どのような関係性があったのか?

- 当該言動が行われた場所-会社内、酒席の席、移動中の車内等

- その言動の反復・継続性-1回きりか、数回か、執拗なものか

- 被害者の対応-拒否反応をしていたか

(拒否できなかった事情がある場合もあるので、注意が必要)

がポイントとなる事実です。

この際、気をつけなければならないことは、聞き方としても中立公正に聞くということです。A子さんが話している内容を、「評価」しません。

A子さんが、話していることをそのまま真実だと鵜呑みにしたり、逆に「それは違うでしょう」と否定したりせず、A子さんが話していることを、まずはそのまま受け取ります。

それは酷いねと安易に同情したり、それくらいは我慢しなさい等と突き放したりはしてはいけません。自分の価値判断から安易に評価をしてしまうと、二次的な被害を与えてしまう可能性もあります。

A子さんが指摘した事実について、何か裏付けの証拠等があるかないかを確認し、あればそれを確認します。

そして、A子さんの希望や今後の調査の方法について確認します。

A子さんの話だけから、B課長に何らかの処分をすることはできません。

A子さんの話が、全部が真実だとは限りませんし、B課長にも何らかの言い分がある可能性もあるからです。A子さんから聞いた話をもとに、B課長に、それが事実なのか否か等について、言い分をきちんと聞く必要があります。不利益な処分を行う前提として、適正な手続き、不利益な処分を受けるものに、十分な弁明の機会が与えられることが必要です。

裁判例によれば、いつ、どこで、誰から、どのような被害を受けたかについて、具体的に行為者に示さずに行為者に弁明させたとしても、会社が弁明の機会を与えたとは判断されない可能性があります。

ですから、セクハラ行為について、具体的に特定した上で、行為者に弁明の機会を与える必要があるのです。

A子さん、B課長双方の話から、食い違いがない事実(例えば、A子さんが指摘した事実についてB課長が認めた事実)は、実際にあった事実として認定できます。双方の話で食い違った事実(A子さんが、指摘した事実について、B課長がそのような事実はなかったと否定したような場合)は、裏付け証拠によって認定していきます。

裏付け証拠がない場合には、双方の供述について、自然で合理的か、具体的か、首尾一貫しているかを比べて、どちらが信用できるのかを確認します。

こうして、認定された事実をもとに、セクハラ行為があったかについて、判断します。

調査によってセクハラの事実があると認定した場合、それに応じた処分を検討します。

セクハラ行為といっても、軽微なものから悪質なものまでいろいろでしょう。

軽微なセクハラでいきなりの懲戒解雇はできません。

突然、懲戒解雇をすると権利濫用として解雇が無効となる可能性が高いでしょう。

軽微なセクハラに対しては、まずは指導や注意を行うのがよいでしょう。

裁判例は、職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、

- 行為の態様

- 行為者の職務上の地位

- 行為者

- 被害者の年齢

- 婚姻歴の有無

- 両者のそれまでの関係

- 当該言動が行われた場所

- その言動の反復・継続性

- 被害者の対応

等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定権等の人格権を侵害するものとして違法になるとしています。

会社としては、社員からセクハラの相談があった場合、迅速に双方の事情聴取を行い、セクハラ行為が認定されれば、それに応じた処分や再発防止策を行う必要があります。

会社にとっては、実に悩ましい問題です。

一番よいのはセクハラ問題が起きないことです。そのためには、セクハラ問題が起きないように、従業員にセクハラ行為はあってはならないことや、セクハラ行為者は処分されることを周知させる等、十分な予防措置を講じておくことが大切ですね。

あやめ法律事務所では、セクハラについてのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください(電話022−779−5431)。

未払残業代の請求について

会社が残業代を払ってくれない。

残業代を請求したいがどうすればいいの?

労働基準法は、

「休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」

「休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない」

と規定しており、この法定労働時間を超えて労働者を労働に従事させることは原則として禁止されています(特殊な労働形態の場合や労働基準法36条の労使協定が締結されている場合はこの限りではありませんが、それら以外の労働契約等での法定労働時間を超える労働義務の取り決めは無効となります)。

また同法は、法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合には、使用者は労働者に対し、所定の割増賃金を支払わなければならないとし、これらの規定に違反した場合、使用者には罰則が科せられることとなっています。

このように、時間外労働をした場合は、労働者は通常の賃金を割増した額の賃金を受け取る権利があり、使用者はそれを支払う義務があります。未払いである残業代を請求することは、労働者の正当な権利の行使です。

残業代の条件としては以下ものがあります。

条件 | 割増率 |

|---|---|

時間外労働 | 通常賃金の25%以上増 |

休日労働 | 通常賃金の35%以上増 |

深夜労働(22時~翌5時における労働) | 通常賃金の25%以上増 |

深夜(22時~翌5時)における時間外労働 | 通常賃金の50%以上増 |

深夜(22時~翌5時)における休日労働 | 通常料金の60%以上増 |

※休日労働が1日8時間を超えた場合には、通常賃金の35%以上増。

労働基準法がいう「労働」とは、実際に手などを動かしている時間ではなく、「使用者の指揮監督下にあること」をいい、使用者の指揮監督下に置かれている時間を労働時間として把握していきます。

事業所において業務日誌やタイムカードなどで就労時間を管理している場合には、労働時間を確認できるため、残業代の請求はスムーズに行えます。

また、それらの措置をとっていない場合でも、パソコンの起動時間やその他何らかの記録等により残業時間の把握が可能となってきますので、請求を諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。

管理職は残業代を請求できないの?

多くの事業所で、管理職に残業代が出ない取り決めをしている理由としては、労働基準法が定める労働時間・休憩・休日等の規定が、「監督若しくは管理の地位にある者」には適用されないこととなっているためです。

そのため、「監督若しくは管理の地位にある者」は、時間外労働や休日労働の残業代を請求することはできません。なお、深夜労働に対する割増賃金は問題なく請求することができます(判例)。

「監督若しくは管理の地位にある者」は、(1)その者が経営者と一体的な立場にあること、

(2)労働時間・休憩・休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されていることから、(3)賃金等の待遇及びその勤務態様において他の一般労働者に比べて優遇措置(例えば、高額な給料)が講じられている限り、厳格な労働時間等の規制しなくとも、その保護に欠けるところがないと考えられているためです。

そのため、いくら「管理職」という肩書きを負っていても、その実体がおよそ上記のいう

「監督若しくは管理の地位にある者」とかけ離れている場合には、労働基準法が定める「監督若しくは管理の地位にある者」にはあてはまらないことになります。

例えば、部下の労働条件等に関する裁量権や決定権を持たない場合や、自身の出退勤の時間が管理されており、自分の意思で労働時間を管理することができない場合などは、「監督若しくは管理の地位にある者」と評価される可能性は低くなってくるでしょう。

「監督若しくは管理の地位にある者」にあてはまらない場合には、一労働者として時間外労働や休日労働の残業代を請求することができます。

たとえ「管理職」という地位が与えられていても、その実体によっては残業代の請求が可能となってきます。ご自分で判断する前に一度あやめ法律事務所にご相談下さい。

ご相談のご予約はお電話(022−779−5431)か、法律相談フォームで。

損害賠償請求権と賃金との相殺

転勤命令を断ることができないか?

法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。

お電話でのご予約はこちら

022-779-5431

相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで

メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。

借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。

※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。

※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。

※取扱い地域

仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域

無料法律相談のご予約

コラム

- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配

- 他人と比べないこと(R3.11.15)

- 生きがいについて(R2.11.23)

- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)

- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)

- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)

- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)

- こども六法(R1.9.24)

- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)

- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)

- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)

- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)

- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)

- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)

- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)

- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)

- 対人距離がわからない(H30.8.6)

- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)

- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)

- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)

- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)

- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)

- 自己開示の効用(H29.12.23)

- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)

- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)

- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)

- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)

- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)

- 3人のレンガ職人(H28.9.26)

- よく生きるために働くということ(H28.9.18)

- 弘前の桜(H27.5.8)

- 取引先破綻の商品引き上げについて

- ずっと運の悪い人はいませんよ。

- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)

- 複数のスポーク

(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)

- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)